2024年4月より義務化「ウェブアクセシビリティ」で誰もが使いやすいホームページに

2024年4月1日から、障害者差別解消法の改正により、民間企業にも合理的配慮の提供が義務化されます。この法改正は、障害の有無や年齢に関係なく、すべての人がウェブサイトを快適に利用できる環境を整えることを目指しています。ウェブアクセシビリティ対応は、単なる法律遵守だけでなく、企業の社会的責任を果たしながら新たなビジネスチャンスを生み出す鍵となる取り組みです。

しかし、ウェブアクセシビリティの概要や、そもそもウェブアクセシビリティとは何かよくわからないという方もいるのではないでしょうか。特に企業のWeb担当者の方は必ず知っておかなかればならない知識になりますので、その重要性と具体的な対応方法についてわかりやすく解説します。

出典:総務省|ウェブアクセシビリティ対応は 公的機関の責務

目次

1. ウェブアクセシビリティとは?

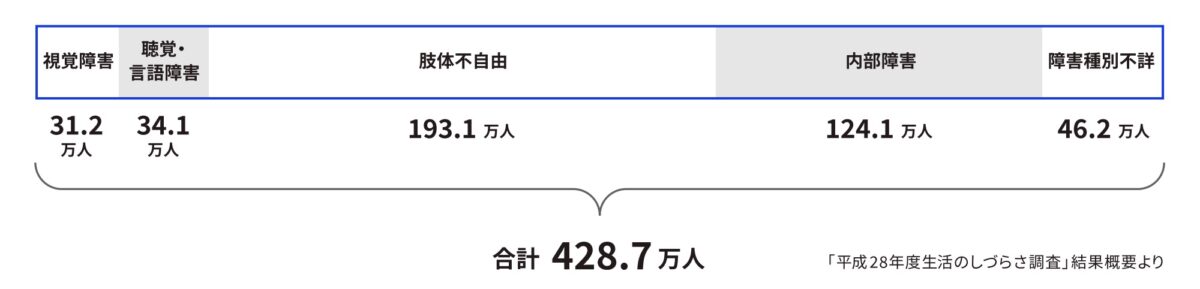

ウェブアクセシビリティとは、すべてのユーザーがウェブサイトを不自由なく利用できる状態を指します。高齢者や視覚・聴覚障害者だけでなく、一時的なケガや病気、加齢による身体機能の低下などによる制約を受けている人も対象です。また、利用環境(デバイスやブラウザ)による制約も含め、多様なニーズに対応することが求められます。

2. なぜ今ウェブアクセシビリティが必要なのか?

- デジタルデバイドの解消

デジタルデバイドとは、インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できる人と、利用できない人の間に生じる情報格差のことです。インターネットで情報収集する人が増えた現代、障害者や高齢者などは、Webサイトを利用するうえでハンデを抱えている人が多く、情報通信技術の恩恵を受けられないケースがあるため、ウェブアクセシビリティ対応が求められます。 - 法改正による義務化

2024年4月から合理的配慮が民間企業にも義務化されます。これにより、ウェブアクセシビリティ対応は避けられない課題となります。

世界各国では、すでにウェブアクセシビリティを法的に義務付ける動きが進んでいます。例えばフランスでは、2020年よりウェブアクセシビリティの基準と罰則金制度を設けました。アメリカでは、ウェブアクセシビリティ対応が不十分であることを理由とする訴訟件数が、2015年から2021年にかけて約70倍まで急上昇しています。小売業チェーン大手の「Target社」はウェブアクセシビリティ対応の不備を理由に、約600万ドルの支払いを命じられた事例もあります。 - 社会的責任とブランド価値の向上

ウェブアクセシビリティに対応したサイトを提供することで、企業は社会的責任を果たし、信頼性やブランド価値を高めることができます。今後ウェブアクセシビリティに配慮していない企業は「社会的責任を果たしていない!」と言われるような時代になっていくことが予想されます。 - 新たな顧客層へのアプローチ

高齢者や障害者も含む多様なユーザー層に対応することで、新たなマーケットを開拓するチャンスとなります。

3. ウェブアクセシビリティ対応の具体例

- 字幕や手話通訳

動画コンテンツには字幕や手話通訳を追加し、聴覚障害者への配慮を実現します。これにより情報へのアクセスが広がり、海外視聴者にも対応可能です。 - コンテンツのわかりやすさ向上

見出しやリスト、図解などを活用して情報整理し、代替テキストで画像内容を補足することで視覚障害者にも対応します。 - 互換性の確保

レスポンシブデザインやブラウザ依存の排除により、多様なデバイスで快適に利用できる環境を整えます。

出典:デジタル庁|ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

4. ウェブアクセシビリティ導入のメリット

- ユーザー体験(UX)の向上

使いやすいサイトは全てのユーザーに快適な体験を提供し、滞在時間やコンバージョン率の向上につながります。 - SEO効果

検索エンジンはアクセシブルなサイトを評価します。適切な代替テキストや構造化データはSEO対策にも有効です。 - 法的リスク回避

法律違反による罰則や訴訟リスクを防ぐことができます。

5.ウェブアクセシビリティ導入のデメリット

ウェブアクセシビリティ対応には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 多額のコストが発生する

ウェブアクセシビリティ対応には、既存サイトの改修や新しい機能の追加が必要となるため、初期費用や外注費、人件費などのコストがかかります。対応範囲が広い場合や目指す適合レベルが高いほど、工数も増加します。アクセシビリティ基準(WCAGやJIS X 8341-3)を満たすための改修には、50~100万円程度の初期費用がかかります。 - 費用対効果が分かりにくい

ウェブアクセシビリティ対応が直接的に収益向上につながるかを測定することは困難です。例えば、ECサイトの売上が増加した場合でも、それがアクセシビリティ対応によるものなのかを明確に判断することは難しいのが現状です。 - 学習コストが発生する

ウェブアクセシビリティには専門知識が必要です。適切な基準(例: WCAGやJIS X 8341-3)を理解し、それに基づいて対応するためには学習時間や教材費用などのコストが発生します。さらに、継続的な法改正や技術進化への対応も求められます。 - 継続的なメンテナンスが必要

ウェブアクセシビリティは一度対応すれば終わりではありません。新しいコンテンツや機能を追加するたびに、アクセシビリティ基準を満たしているか確認し対応し続ける必要があります。

6. おすすめツール:フェアナビ

従来、ウェブアクセシビリティ対応は、ウェブ改修という手段が多くを占めていました。 ただウェブページを改修してウェブアクセシビリティ対応するには、多くの期間と費用が必要なため、企業の対応は遅れています。合理的配慮の提供が義務化されたことにより、企業は障がい者の意見に可能が限り対応することをより一層求められますが、都度ウェブ改修という手段で対応した場合、莫大なコストがかかります。

我々の提供するサービス「フェアナビ」は、この課題を解決します。 「フェアナビ」はウェブ改修に比べ、「期間」「費用」のコストを圧倒的に削減できます。

▶︎ 期間:導入即日

▶︎ 費用:初期費50,000円 年額100,000円 ~(税別)

ウェブアクセシビリティ対応には多額のコストと専門知識が必要ですが、「フェアナビ」を活用すれば簡単に実現可能です。フェアナビはプラグイン型サービスであり、契約後に発行されるコードをウェブページに貼り付けるだけで導入は完了します。ノーコードツールにも対応しており、専門知識がなくても即日対応が可能です。合理的配慮義務化への効率的な解決策として、多くの企業から注目されています。ぜひ導入をご検討ください。